Honda CB500SF 在中国重庆车展登场后,话题沸腾。由于 Webike Plus 也非常关注这款车型,所以我们抱着“能写的文章全部写!”的决心来撰写。因此,这篇报导将为您带来与旧型 CB400SF 的比较。

CB500SF设计意外地与“初代”相似?

CB500 Super Four

新型 CB500SF 给人的第一印象,无疑就是“整体的协调性”。它在外观上具备让人一眼就能辨识为 CB-SF 的均衡比例,同时配备了倒立式前叉、中置单枪后避震、液晶仪表等现代化配备,展现出符合 2025 年式特征的摩登现代感。

在细节方面,例如边缘带有棱角设计的 LED 头灯,虽然维持圆灯造型,但在处理上却也避免过度倾向古典风格,处理得恰到好处。除了排气管之外,几乎没有使用镀铬零件,也进一步营造出现代感。

在这之中,最能强烈营造“CB-SF 感”的,是左右两侧突出、充满份量感的油箱。不过与旧型 CB400SF (NC42) 相比,轮廓略有些细微变化,这点相当耐人寻味。从正侧面观察,NC42 的油箱顶点(即最高的位置)位于加油口前方,之后向油箱尾端缓缓下降;而新型的油箱顶点则移到加油口的后方,呈现出一种略微前倾低伏的姿态。

这个油箱轮廓比 NC42 更接近 1992 年登场的初代 CB400SF (NC31),让人不禁猜测设计师是否从 NC31 身上寻找所谓的 CB-SF 的神韵?不过若仔细比较油箱膝盖夹持处的凹陷设计,新型的压线边缘如同折线般鲜明锐利,显得非常俐落且现代。

这样的造型,让人联想到 2018 年登场的 CB1000R 油箱设计,是 NC31 或 NC42 时代无法实现的造型,可以说是近年来压制成型技术进步后才得以完成的产物。

新型 CB500 Super Four。油箱下缘的线条与车架角度完美贴合,从整体来看,车身的一体感相当出色。

于 2022 年停产的旧型 CB400SF (NC42 型)。

以及 1992 年登场的初代 CB400SF (NC31)。请注意三款车款油箱的轮廓。

红色箭头标示了三款车从正侧面观察时油箱的顶点(最高)位置。新型的顶点位于加油口后方,而 NC42 则是在加油口的前方,NC31 则大约在加油口附近。值得注意的是,新型油箱的上下厚度也也展现出类似 NC31 的份量感,而油箱膝盖夹持处的压线也比其他两款车型更加锐利。

于 2018 年登场的 CB1000R,透过精心切削的引擎外观以及铝制散热水箱护盖等细节,展现了高度质感。油箱的造型同样也充满抑扬顿挫的起伏,膝盖夹持处的压线也相当锐利。

由于采用了锐利立体的压线,新型 CB500SF 的油箱散发出鲜明而硬质的俐落感。

这种边缘锐利的处理同样也被运用在尾壳上,虽然整体轮廓与 NC42 相似,但新车型透过鲜明的棱角,比 NC42 更明确地将上下两个面划分开来。而上部面积较 NC42 小,或许是为了营造出俐落、符合当代审美的“小翘尾部”?尽管如此,后座的面积仍旧相当宽敞,甚至预留了可固定扶手的孔位,看起来载物能力相当不错。

至于车尾部分,改为双圆灯造型的尾灯,与过去的设计有明显差异。这在近年 Honda 车款中并不常见,但因此而让后视效果更具运动感。

然而,过去的 CB400SF 的尾灯是在方形灯罩内嵌入两个灯泡,点亮时呈现双圆灯效果,因此这也可以说是延续并进一步发展的设计。

至于连接尾壳和油箱的侧盖,从车名Logo 的配色等细节上,让人感受到对 NC31 的致敬。

不过,在设计感上与油箱的连贯性相对薄弱,如果采用像 NC42 那样与车身同配色的处理,反而可能会破坏整体的平衡。因此这个侧盖更像是用来烘托油箱与尾壳造型的“影武者”外装部件。

新型 CB500SF 的尾壳。从正侧面观察,带有蓝色线条的上方面积相对较窄。值得注意的是,似乎有可以固定后扶手的孔位(虽然被遮盖住了)和侧盖的造型设计。

NC42 的尾壳,从正侧面观察,上下两个面积的比例几乎相同。侧盖即使采用与车身同色处理也不会感到突兀。

CB500SF 的尾灯。虽然有 NSR250R 和 CBR400RR 等先例,但在近年 Honda 车款中,双圆灯的设计较少见到。

话虽如此,NC42 的尾灯虽然灯罩本身是方形的,但内部嵌入了两个灯泡,是一种“仿圆形双灯”的设计。

- CB500SF 的侧盖上,“SUPER FOUR”以红色字体呈现,而油箱上的“SF”图样则是新颖的处理方式。

- NC31 的侧盖,将“PROJECT BIG-1”的字体以红色处理。CB500SF 是否延续了这个设计?

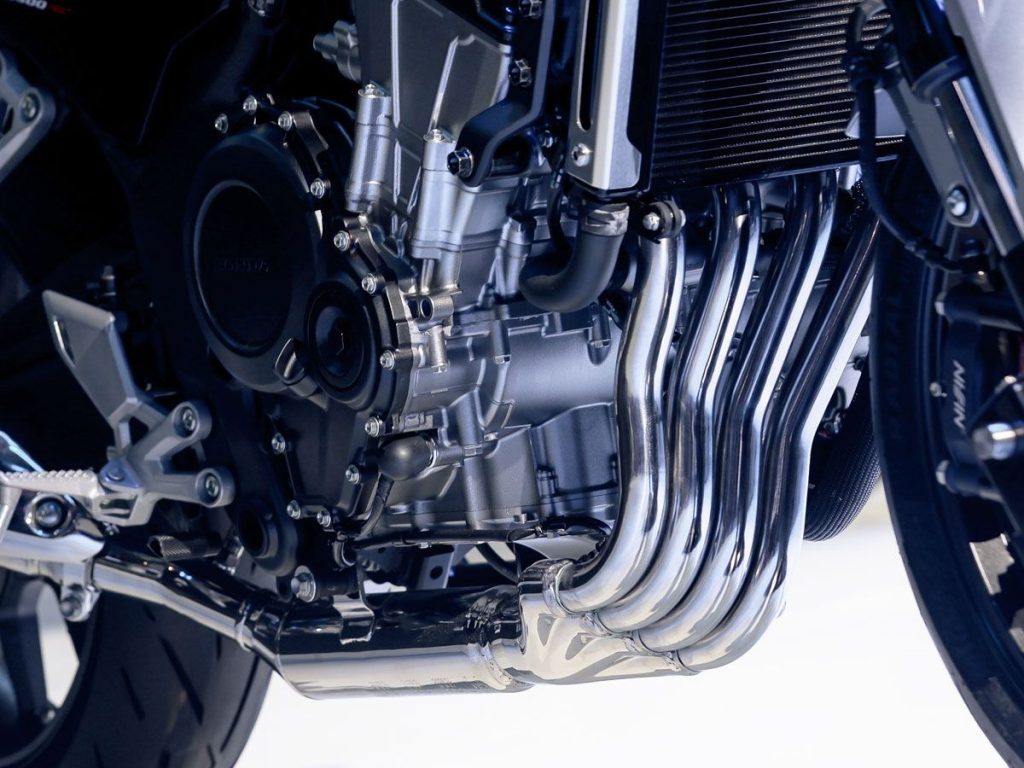

〈引擎〉衬托优美排气管的配角?美丽排气管的最佳衬托?

关于引擎,目前官方资讯仅有 502cc 的排气量、DOHC 4 汽门配置、6 档变速箱以及采用电子控制油门等,至于缸径、行程和压缩比等数据尚未公开。令人关心的最大马力与扭力也尚未发布(尽管在重庆车展现场曾有约 80ps 的传闻)。

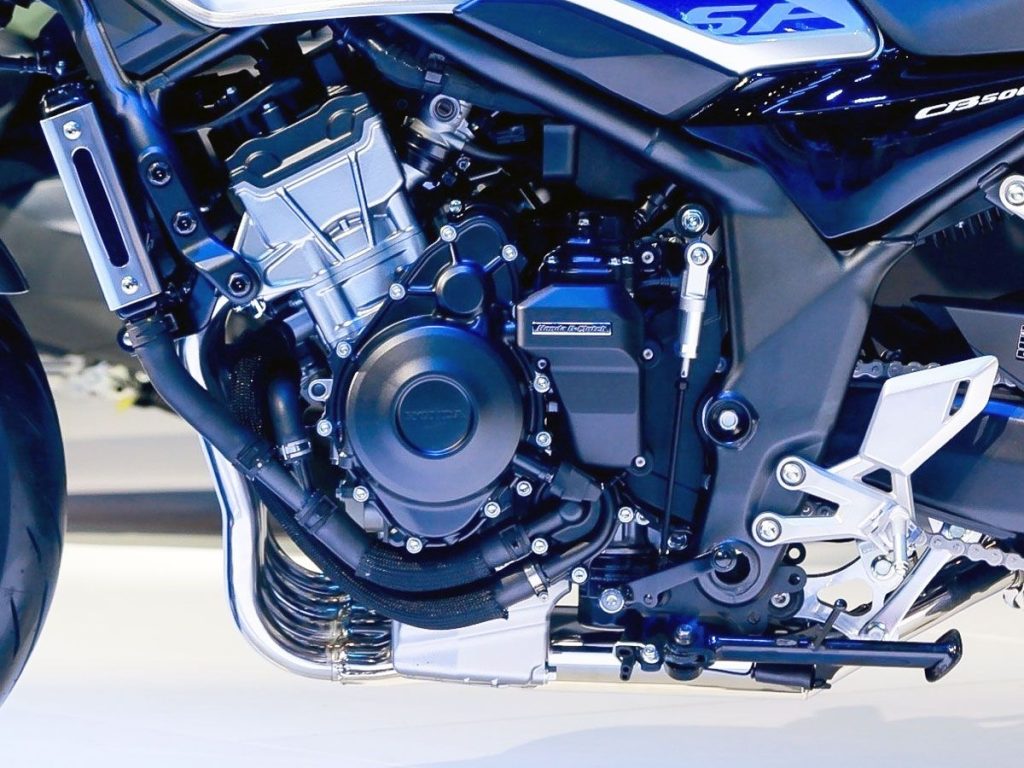

那么,从外观上能看出与过去的 CB400SF 差异之处,包括进气方式从侧吸式(Side Draft)改为下吸式(Down Draft),此外,曲轴/主轴/副轴这三大主要轴心,也从过去的同一平面配置,改成了现代多缸引擎中常见的三角形配置,以缩短前后长度。同时,正时链条由中央变更为侧置,使得汽缸头的左右两侧呈现不对称。

除了后面将提到的 E-Clutch 之外,似乎没有什么引人注目的新颖机构,而最大的亮点或许就是那仿效昔日 CB400 Four 风格的流线型排气管。

由于水冷引擎在视觉上往往缺乏看点,因此这套排气系统大幅强化了整车的存在感,同时也强化了“继承自 CB400 Four 而来的‘中量级四缸 CB’这种正统继承者的故事性。值得一提的是,将机油滤清器从引擎前方移到底部,或许也是为了让这套排气管呈现更简洁俐落的视觉效果。

CB500SF 的引擎采用了现代化的配置,包括下吸式、侧置正时链条和三大主要轴心的三角形配置。油底壳后方可以看到圆筒状机油滤清器。

旧型 CB400SF 的引擎则起源于 1986 年的 CBR400R (NC23)。其机油滤清器配置在曲轴箱的前侧。

CB500SF 引擎的汽缸头左侧,因为没有配置正时链条,因此显得更为小巧。

旧型由于采用中央正时链条,所以汽缸头在左右两侧基本上是相同形状。

强调“四缸特色”的排气管。其后方的引擎也因机油滤清器位置的移动等处理,使视觉更为简洁,进一步衬托出排气管的造型之美。

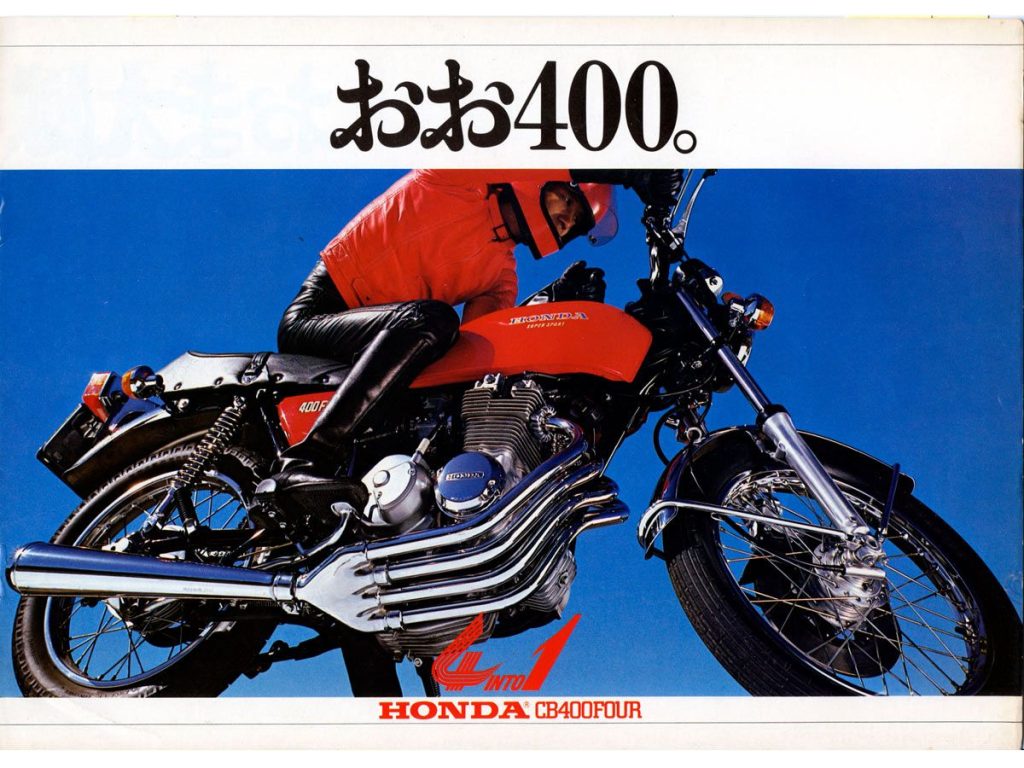

CB400 Four 于 1975 年上市,采用 Café Racer 风格与量产车首创的 4in1 集合式排气管,可说是 Honda 400cc 四缸 的元祖。当年的广告文案“おお400 (Oh, 400)。”更是经典到无人不知。

提到具有 CB400 Four 风格的排气管,它的老大哥 CB650R 也是如此类似的设计,而 CB500SF 的引擎外观氛围与 650 系列颇为相似。或许有人会怀疑它是不是 650 系列的缩小排气量版本?但其实 650 系列的汽缸与上曲轴箱是一体成型的,而 CB500SF 则采用分离独立汽缸设计,因此被认为是不同的系统。

至于未来将登场的 400cc 版本,是缩小缸径、缩短行程,还是两者都缩小,目前完全不清楚。作为同一设计下设定 500cc 和 400cc 排气量的案例,Honda 已有搭载于 CBR400R 和 Rebel 500 等车款的水冷双缸引擎,透过 10.2mm 的行程差异,分别形成 471cc 和 399cc。

照理说,遵循这样的先例应该是最容易的,但 CB500SF 特意采用汽缸分离独立式设计,是否暗示着它可能是透过改变缸径来区分排气量呢…这让人不免想多。

现行款 CB650R ( E-Clutch车型)。其汽缸头周边的氛围,让人感受到与 CB500SF 有相似之处。顺带一提,具有 CB400 Four 风格的排气管,早在前一代 CB650F (2014 年登场)就已经采用了。

作为 650 系列初代的 CB650F 的汽缸,与上曲轴箱整合为一体。

CB500SF 的汽缸与曲轴箱采独立设计。这是否也是 500cc 与 400cc 版本之间的主要区别?

外观像是不着痕迹地搭载着〈“第二代”E-Clutch〉

在 CB650R/CBR650R 和 Rebel 250 上,E-Clutch 的作动单元是安装在引擎右侧面的离合器外盖上,而 CB500SF 则将其移到了曲轴箱上方。因此,CB500SF 的引擎右侧外观与一般的 MT 车型完全相同,左侧虽然在传动齿盘上方设有零件,但几乎是与发电机外盖(Generator Cover)齐平,因此左右两侧外观因搭载 E-Clutch 系统所产生的向外突出几乎不存在。

此外,值得注意的是,CB500SF也是首款结合电子控制油门的 E-Clutch 车型。以往的 E-Clutch 车型是透过半离合器控制来释放退档时的引擎煞车,但 CB500SF 将是透过自动补油来与转速搭配,这意味着在各方面都导入了更精密的控制。

加上这种低调不显眼的安装方式,可说是实现了“第二代 E-Clutch”应有的成熟进化。

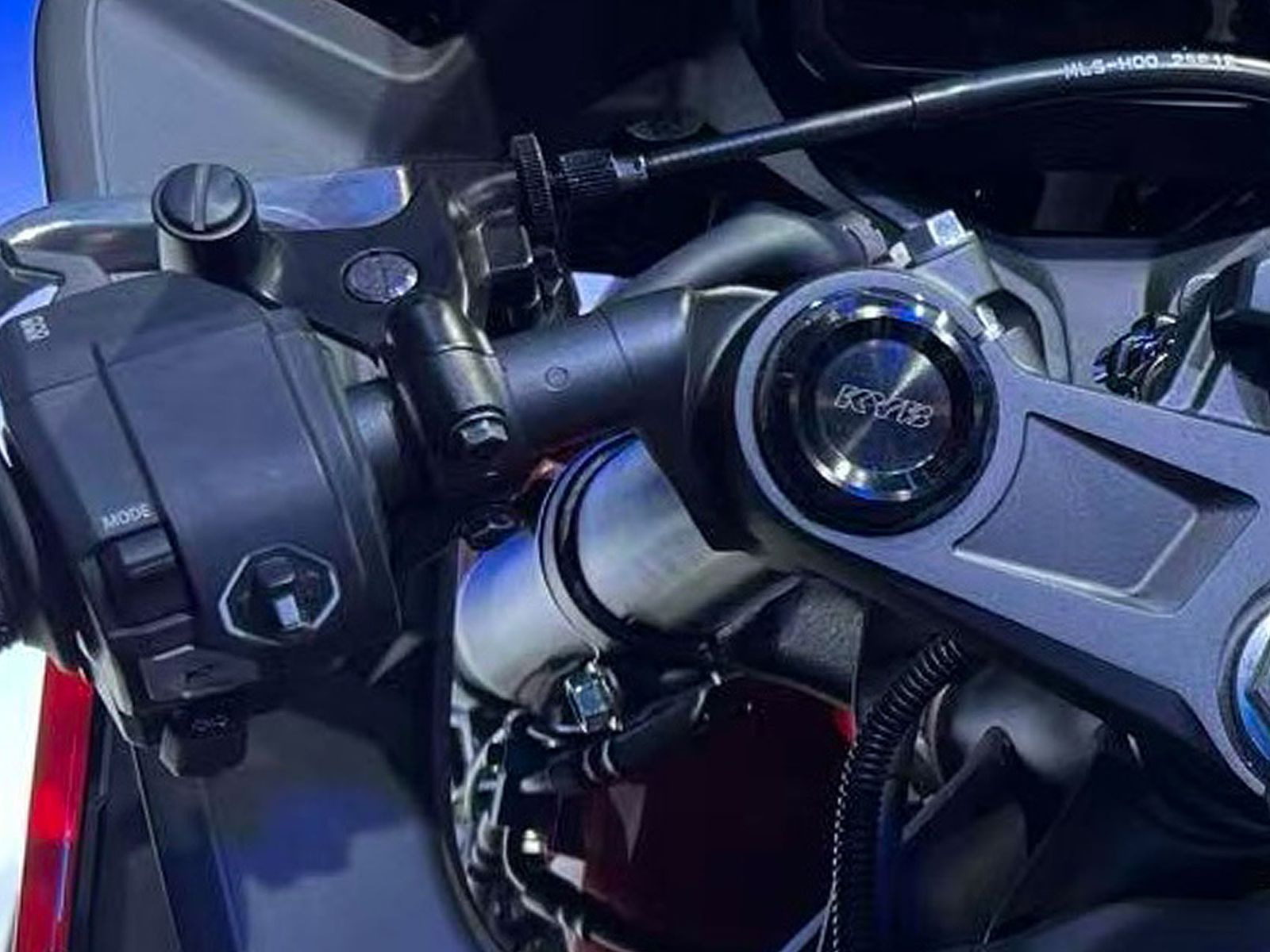

此外,电子控制方面也进行了彻底的升级,包括配备了循迹控制系统(HSTC)和 五种骑乘模式。仪表则采用 5 吋 TFT 彩色液晶,虽然理解许多用户对于传统指针式仪表的偏好,不过新车已搭载了与智慧型手机连动的 Honda RoadSync 等功能,功能性得到了大幅进化。此外,采用较高的把手座,并搭配了锥形手把 (Taper Handlebar)。

CB500SF 的 E-Clutch 配置在曲轴箱上方。尽管传动齿盘盖上方似乎也配置了离合器拉索的释放机构等,但整体宽度依然控制在与发电机外盖几乎齐平的范围内。

- CB650R 的 E-Clutch 像是直接罩在引擎右侧的离合器外盖上,宽度比一般 MT 车辆大。

- 这种“E-Clutch”配置在也被应用在Rebel 250 E-Clutch 车型上,与CB650R 共用作动单元。

CB500SF 的把手周边采用较高的把座并搭配锥形手把。仪表为5 吋 TFT 彩色液晶。

〈车体〉积极控制刚性?

车架采用了近年运动车款常见的钢制钻石型车架,Honda 四缸车系中,CB650R 和 CB1000 Hornet 等都使用了这种设计。与过去的 CB400SF 采用双摇篮式车架相比,钻石型车架可以省略下管,进而可减经重量,同时可将引擎作为支撑点来增加车体刚性,使操控变得更直观。

相对地,这种车架在创造刚性平衡(如扭曲和弯曲)的调整空间会减少,但 CB500SF 车体上可以看到一些为创造刚性平衡所做的设计手法,例如在与气缸头连接处加入了钢板来降低缔结刚性。

过去的 CB400SF 以双摇篮车架赋予柔韧的操控为其一大魅力,但 CB500SF 无疑也在追求这种特有的“操控味道”。

CB500SF 的车架形式从过去的 CB400SF 双摇篮式改为没有下管的钻石型。

- CB400SF 的双摇篮车架。引擎被管状车架包覆,车体运动时引擎会略微延迟,因此可获得一种柔韧的操控感受。

- 钻石型车架示意。图片为 CB750 Hornet,将头管和后摇臂枢轴以直线连接起来的简单形式。偏向于较为直接的操控感受。

CB500SF 在车架与引擎的的缔结处加入了一个螺栓固定的钢板,这被认为是为了刻意降低这部分的刚性。若将钢板放置于车架内侧,外观可能会更为精简,但这也可能是经过考量后的刚性控制设计?无论如何,这个钢板的形状和螺栓锁紧扭力设定等,无疑是造就了CB500SF特有的“操控味道”关键。

此外,由于规格尚未公开,以下纯属笔者推测,随着以缩短前后长度为目的的引擎结构变更,后摇臂似乎也被加长了。若轴距不变,加长的后摇臂对于运动性能方面有着极大的优势,像是增加前轮负重与抓地力提升等。结合连杆式单枪后避震的采用,车体的潜在能力似乎可以大幅提升。

在悬吊方面,前后轮和煞车卡钳采用了与 CB750 Hornet极为相似的配置。倒立式前叉端盖形状也与 CB650R 和 CB750 Hornet 的 Showa (Astemo) SFF-BP 非常相似,但在重庆车展上展出的 CB500SF 却是使用 KYB 制前叉。两者皆无调整机构,但连杆式单枪后避震器配有凸轮式(Cam-type)预载调整机构。

轮胎尺寸虽尚未公布,但重庆车展上的展示车,前后轮都采用了中量级车款的标准尺寸:前 120/70ZR17,后 160/60ZR17,品牌为台湾正新轮胎 (CST) 。正新轮胎为全球第十大的轮胎制造商,但在日本的知名度不高,因此日规板是否有可能更换轮胎品牌?这也与日规版是在熊本制作所生产还是在中国生产(目前尚未公布)有关。

CB500SF 的轴距尚未公布,因此以下说明仅供参考,但将前后轮对齐比较,图片上显示新型的后摇臂枢轴似乎比以往的CB400SF更为靠前,且引擎的前后长度似乎也有所缩短。

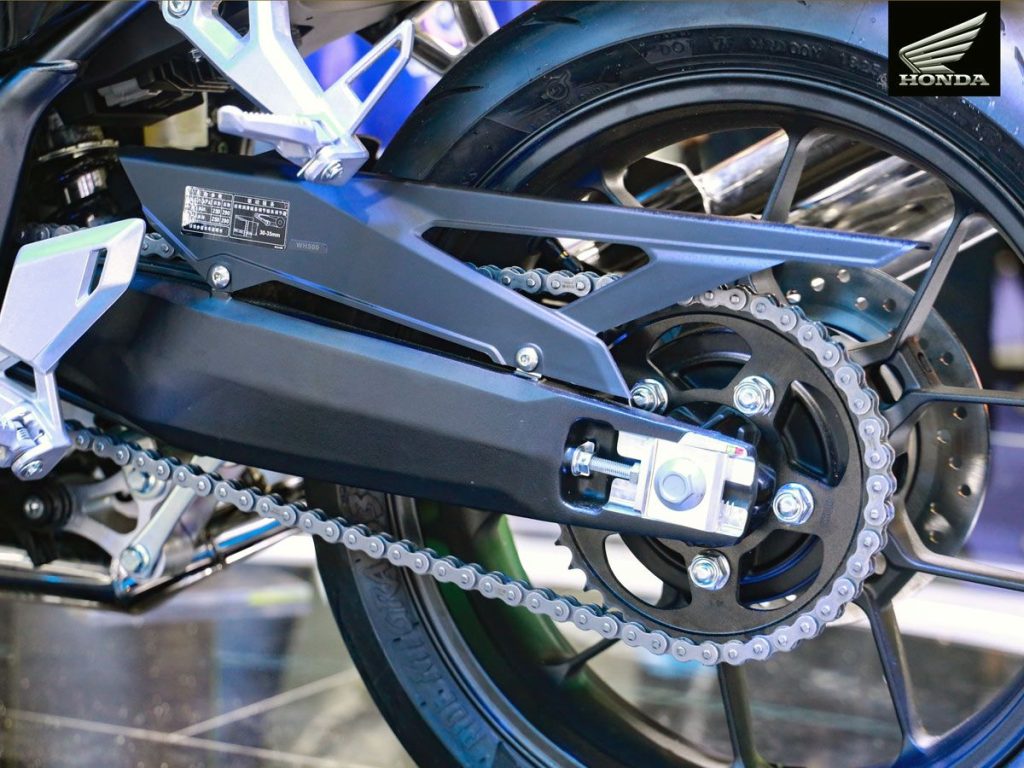

铝制后摇臂是符合现代车型的锥形(Tapered)造型。后避震是连杆式,配备预载调整功能。

CB500SF 的前轮配置。请对照下方的 CB750 Hornet 比较,包括车轮形状、前叉端盖和煞车卡钳等细节。轮胎品牌为台湾 CST 正新轮胎。

这是 CB750 Hornet 的前轮配置。除了花瓣形的煞车碟盘(浪花碟盘)不同之外,但其他部分几乎相同。

- 图片为 CBR500R FOUR,但在重庆展出的 CB500SF 前叉同样为 KYB 制造。

- CBR/CB650R 和 CB750 Hornet 的前叉是 41mm Showa SFF-BP(图片为 CBR650R)