Yamaha 自 2016 年首度发表 以来,抢眼外型加上无穷的改装潜能,深受广大车迷的喜爱,并成为市场上炙手可热的运动速克达。现在经过 5 年的酝酿,终于迎来首度的大改款,以 Force 2.0 之名重新出发。

究竟这款人气街跑从里到外翻新之后,是否能超越前作呢?因此本次编辑部就以新旧款 Force 短兵相接进行比较,结果如何就来看看我们的深度测试吧!

内容大纲

【动力测试】

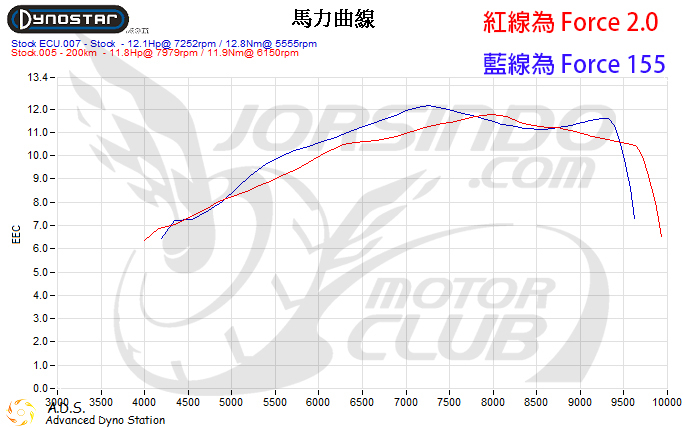

想要了解新款 VVA 引擎在 Force 2.0 上是否有过人的优势,最简单的方法当然就是把两台车直接推上马力机来验证囉!

从 Force 2.0 的马力图来看,最大马力约在 8,000 转左右,而动力曲线则是 Yamaha 一贯的线性风格,从 4,000 转开始平稳输出至峰值,马力重量比大约是 11kg:1hp。

接着看看初代 Force 推上马力机的表现,虽然与 Force 2.0 一样动力从 4,000 转开始涌现。不过在中速域快速攀升,12.1 匹的最大马力也在约 7,250 转时提早达到。

将两代的马力图放在一起比对就一目了然,初代 Force 在 5,500 转时就达到 12.8 Nm 的最大扭力,整体的动力输出都明显优于 Force 2.0。不过 Force 2.0 2的引擎拥有更高的转速,延伸性更好,到断油前还能维持最大动力的七成。

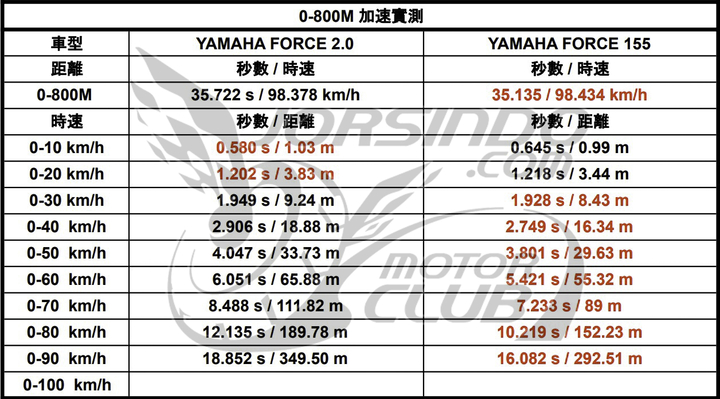

【0-800m 加速测试】

除了马力机上的数值之外,当然少不了实地加速测验,就来看看新旧款 Force 在 0-800 公尺的加速表现吧!

在测试之前将两车设定成原厂建议值,而新旧两款 Force 的前后胎压都是 25psi,因此分别对新旧款 Force 进行打气以达到标准值。

接着是车手过磅!本次测试由我秉轩与大魔王来进行,穿上装备的重量为 88.2 公斤,而大魔王则是 92.6 公斤,两车手之间的差距在 4.4 公斤。

车手体重的差距就由压舱物来补足。

加速测试同样由 QSTARZ 6000S 作为纪录,车手也会交换车辆及起跑位置以示公平,并且取最佳成绩为实测结果。

加速初期,Force 2.0 的离合器约莫在 3,000 转时接合,反应相当灵敏、轻快。反观初代 Force 则是直到 4、5000 转时才接合,起步加速反应上比 Force 2.0 稍慢一些。不过到 120 公尺时,初代 Force 凭借持续高转的强劲加速力道超过 Force 2.0。

到中段时,两车大约相距七个车身。此时 VVA 可变扬程的优势在高转速后出现,让 Force 2.0 开始拥有更好的加速性,不过此时已经接近加速测试末段,无法有效将差距缩短。

交换路线骑乘,初代 Force 到末段同样维持着大约 0.5 秒的领先优势。

从以下的成绩来看,Force 2.0 仅在初段加速时展现优势,随即被初代 Force 给追过。当然,Force 2.0 的使用里程才 200 公里,尚未进行磨合,因此推测在磨合后成绩会再好一些,不过想要获得更有感加速体验,升级传动相信是必要的手段。

不过需要补充一点,初代 Force 的原厂传动设定从起步开始就在 7,500~8,000 转之间运作,而 Force 2.0 则是在 6,000 转左右,随着车速慢慢上升,两者有相当大的区别,Force 2.0 要直到表速超过 100 公里才会突破 8000 转,想必是为了油耗表现做的妥协。从能源局颁布的车辆耗能数据来看,Force 2.0 无论在市区或是平均油耗来讲,每公升都比初代 Force 多跑 8 公里以上,油耗数据比初代 Force 来得漂亮许多。

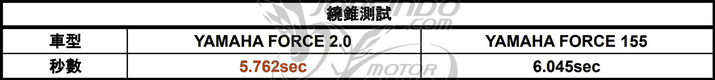

【24 公尺绕锥】

Force 2.0 最让车迷捶心肝的,大概就是悬吊设计由原本的中置单枪改为双枪避震形式,究竟这部分对于操控反应造成多大影响呢?来看看 24 公尺的绕锥测试吧!

首先出发的车款为初代 Force,快速攀升的转速让车辆在低转接合时更需谨慎控制,长轴距加上后悬吊过于硬朗的设定,让车身在快速切换方向上不够灵活,最终以 6.045 的成绩完成绕锥测试。

接着是 Force 2.0,减少 65mm 的轴距让车身反应大幅提升。加上灵敏的油门反应,Force 2.0 在低速绕锥时展现相当轻快的车身动态,也做出 5.762 的优异成绩。

由于两台车都采用 MAXXIS R1N 运动胎,因此在轮胎性能方面差距并没有太大落差。不过大幅缩短的轴距的确赐予 Force 2.0 更加轻快且活泼的特性,这点也反应在最终成绩上。根据测试者大魔王的说法,虽然 Force 2.0 的成绩可圈可点,不过感觉前叉偏软,反而是双枪后避震表现不错,如果想要提升操驾性能,建议能从前叉着手。

值得一提的是 Force 2.0 悬吊所采用的零件代号为 BFV,就是劲战六代后来改用的版本。如果喜欢比较硬一点的回馈,建议可以使用代号为 B8R 的前期版本悬吊哦!

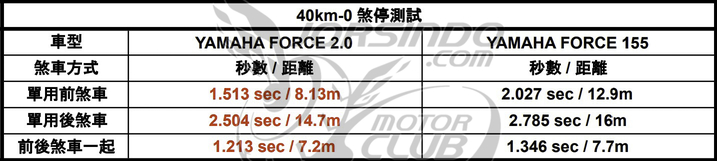

【40km/h-0 煞停测试】

新旧 Force 在辅助系统上最大的差异还有 ABS 防锁死煞车系统,不过由于安全性的问题,因此决定将测验项目从原本的时速 60 公里改为 40 公里。

首先出发为 Force 2.0,得益于 ABS 系统的准确介入,大魔王在全力煞停过程中相当稳定且平顺。

接着换使用后轮煞停,同样因为 ABS 的关系,就算大魔王单手扣住后煞也十分安心。

不过少了 ABS 的辅助,要急煞可就不是那么轻松写意。在前轮锁死的情况下,可以明显看到后轮已经有浮举的现象,如果速度再快一点危险性也会连带提升。

讲到 ABS 的有无在后轮更为明显。初代 Force 在 40 公里全力煞停时,锁死的后轮留下长长的煞车痕迹,煞停距离也明显增加,只能说行车辅助对于安全性不可小觑。

从 QSTARZ 的轨迹纪录来看,Force 2.0 在前后煞停成绩都明显优于初代 Force,撇开煞车成绩不谈,ABS 的辅助在安全性上就大大加分,毕竟在开放道路上多一分安全就是多一分保障。

【TCS 循迹系统】

为了验证搭载 TCS 系统的 Force 2.0 在安全性上的绝对优势,我们选择在充满碎石的路段表现。首先出发的 Force 2.0 在碎石路上大转油门的瞬间,立即侦测到前后轮速的差异并介入,绵密且平顺的作动让车辆依旧能在碎石路上平稳前进。

接着是没有配备 TCS 循迹系统的初代 Force,在大力转下油门的瞬间只见后轮持续打滑,造成车辆后段呈现左右漂移的状况发生。

TCS 系统有无的稳定性从两台车走过的路线高下立判,Force 2.0 在起步侦测到打滑后 TCS 系统立刻介入,让车辆平稳前进。与初代 Force 扭曲的动态形成相当大的对比。当然,使用碎石路是模拟下雨的水泥地或是标线等低摩擦力的路面,让车友了解 TCS 循迹系统在安全上的重要性。

两段测试用影片来看会更加清楚。

【山道动态】

结束动态测试,就来山道实际体验操驾感受吧!初代 Force 得益于高转速的持续输出加上中置悬吊的稳定性,在处理高速弯时相当扎实,让骑士感到信心十足。

而 Force 2.0 虽然在改为双枪避震以及缩短轴距后牺牲点稳定性,处理高速弯时较为谨慎。动力带集中在高转速的状态下需要早一点开油,以补足动力上的小缺陷。

不过缩短 65mm 的轴距大幅增加 Force 2.0 的回旋性,面对连续的低速弯道显得游刃有余。不仅如此,在拥挤的都会要穿梭在车阵中或是窄巷回转都十分受用。

【骑士四视图】

Force 2.0 虽然取消了前踏板的设计,让置脚空间较为侷促。不过采用较平整的座垫设计,让骑士不再受到分离式座垫的限制,得以用更舒适的骑士三角来驾驭车辆,减轻不少身形高大的骑士负担。不过修改过后的坐垫也让座高小涨至 815mm,让身高 173cm、跨长约 74cm 的骑士需要踮脚才能双脚着地。如果觉得压力太大的骑士,这部分可以考虑更换原厂精品的 795mm 低座高椅垫来获得改善。

【双载比对】

从后座的高度比对,阿娟在初代 Force 上下车时略显吃力,原因在于初代 Force 的双层式座垫设计,不过厚实的座垫在长途行驶下也增添些许舒适度。反观 Force 2.0,平整的座垫设计让阿娟在上下车时流畅许多,不过较薄的座垫厚度在长途骑行下会增加些许乘客的负担。

【大灯测试】

Force 2.0 在车头方面,导入了酷似自家重机 Tracer900 的头灯造型,究竟新款 Force 是否有不同之处呢?就来看看头灯的比较吧!

【近灯】

两台车都采用卤素灯泡作为照明光源,不过可以发现 Force 2.0 在光形方面更为集中,最大亮度落在车前 5 公尺左右。

【远灯】

接着在远灯方面,两台车的数值都十分相近,不过值得注意的是 Force 2.0 在 25 公尺以后的亮度明显降低,减少所谓“打鸟”的状况发生,对于其他用路人更友善。

【传动拆解】

想知道这次 Force 2.0 在传动方面下了什么苦心,未来又有什么地方可以改装,就继续看下去吧!

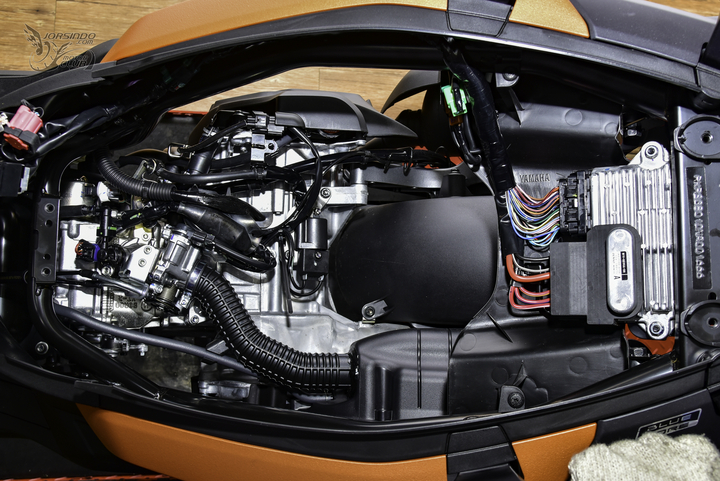

首先看到引擎室的配置,有别于初代 Force,Force 2.0 将原先藏在车头的 ECU 移置车身后方,整体也更接近劲战六代的配置方式。

ECU 为 Denso 制品,上面也有 Force 2.0 的代号“BFV”。

电瓶型号为 GT7B-BS。

节流阀内径为 29.57mm。

喷嘴则是六孔的形式。

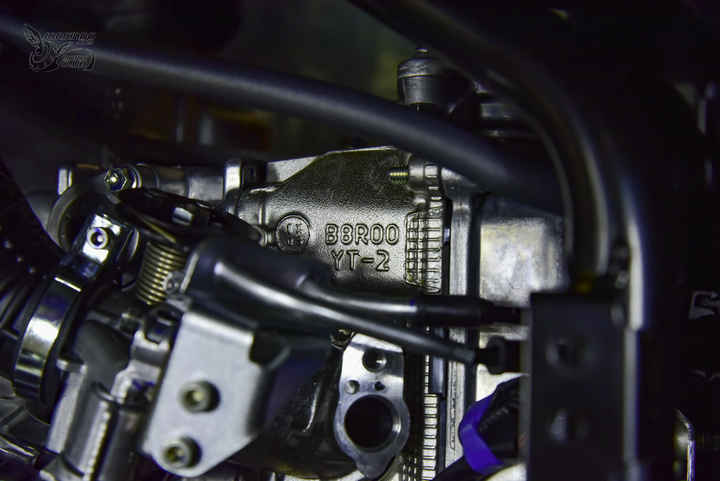

拆解过程中发现相当有趣的事情,以图中的汽缸头为例,Force 2.0 在零件上大量使用代号为“B8R”的六代劲战零件,而不是 Force 车系使用的“1DK”。与其说它是 Force 的改款车型,但血缘上面却更接近劲战车系。因此未来如果想要针对排气量进行升级,六代劲战的改装套件是可以沿用的。

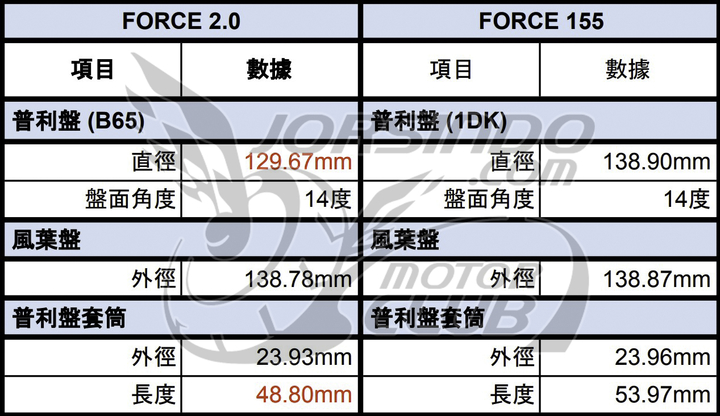

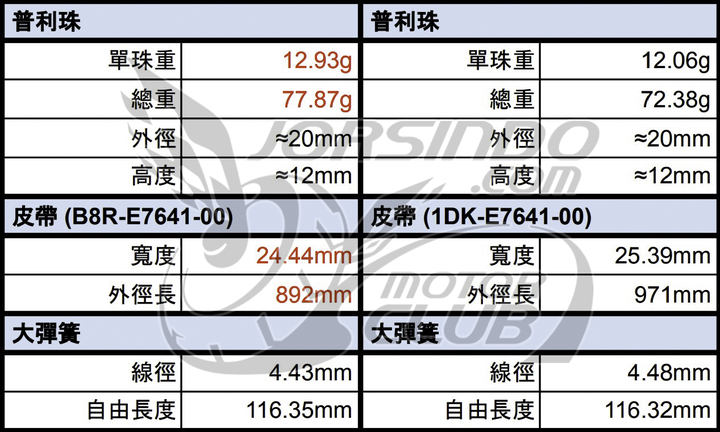

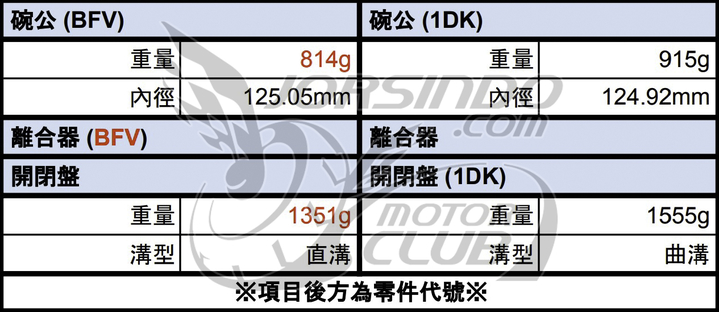

接下来为了方便读者比较,我们就将新旧款 Force 的零件数据整理成表格,让大家一目了然吧!

【结语】

或许有些车友认为本次 Force 2.0 的改款不尽满意,不仅在动力方面相形见绌,连车迷敲碗许久的灯组也没有一并升级。加速表现是原厂搭配 Bluecore 引擎的调整方式,以节能为主的特性,想要还原的车迷透仅需透过传动升级即可达到相同的加速乐趣。至于配备方面,原厂不仅留给车迷相当弹性的改装空间,更将时下主流的电控辅助一次到位,以升级消费者的安全为出发点才是改款的主要考量才是。

原文出处:YAMAHA FORCE 2.0 深度测试!电控补足的超人气街跑

资料授权“小老婆汽机车资讯网”

![[分享] 厂队 冠军蓝 涂装!Yamaha Cygnus Gryphus 六代战新色实拍](https://plus.webike.hk/wp-content/uploads/2024/08/170819jwqvv50phqsm5s54.jpg.thumb_-300x200.jpg)